От «красного» и «Большого террора» большевиков и Сталина до карательной психиатрии — как шла борьба с инакомыслием в СССР с помощью КГБ (как бы он не назывался).

Если коротко охарактеризовать роль КГБ (и более ранних его воплощений) в истории СССР, то можно сказать так: с помощью этого инструмента репрессий коммунистическая диктатура нанесла настолько катастрофический удар по людям в Союзе, от которого население «одной шестой части суши» не оправилось до сих пор.

Уничтожив в ходе почти 70-летней борьбы с инакомыслием большинство способных самостоятельных мыслить граждан, спецслужбы также навсегда зашили в генетический код советских и постсоветских людей страх, который до сих пор определяет их социально-политическое поведение и мировоззрение.

Будучи главной секретной разведывательной службой Советского Союза во время холодной войны, КГБ приобрел известность благодаря широкомасштабному международному шпионажу. Но эта организация и ее предшественники коммунистической эпохи также играли ключевую роль внутри Советского Союза: подавление политического инакомыслия.

Защита родины от внутренних врагов волновала российских лидеров на протяжении веков, породив длинный ряд репрессивных тайных полицейских ведомств. В имперскую эпоху России «Охранка» занималась выявлением и уничтожением врагов царей.

После коммунистической революции 1917 года ЧК выполняла ту же роль для большевиков. Вот список ведомств — преемников ВЧК — ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, существовавших до 1954 года, когда был создан Комитет государственной безопасности (КГБ). Государства-сателлиты советского блока, такие как Венгрия, Польша и Восточная Германия, поддерживали свои собственные версии этих агентств.

Вот некоторые из способов, которыми тайная полиция советского периода выполняла свои обязанности по обеспечению внутренней безопасности, реагируя на требования различных лидеров и меняющиеся исторические обстоятельства.

1917: Большевистская революция и «красный террор»

После того как Октябрьская революция 1917 года привела к власти большевиков, разразилась гражданская война, в которой с коммунистической Красной армией сражалась свободная коалиция контрреволюционеров: монархисты, социал-демократы, иностранные державы и другие.

Чтобы искоренить врагов и защитить свой хрупкий новый режим, большевики создали ВЧК (Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем). Когда Владимир Ленин, лидер партии большевиков, был тяжело ранен в результате покушения в 1918 году, ЧК быстро приступило к реализации программы государственного насилия, известной как «Красный террор«.

Лидер ЧК Феликс Дзержинский (чья статуя стояла у штаб-квартиры КГБ в Москве на Лубянской площади до самого распада Советского Союза) провозгласил, что «любой, кто осмелится распространить малейший слух против советского режима, будет немедленно арестован и отправлен в концентрационный лагерь».

На практике, однако, почти сразу же начались массовые расстрелы и повешения без суда и следствия. Быть не тем человеком (священником, зажиточным крестьянином, дворянином), оказаться не в том месте не в то время или просто иметь огнестрельное оружие (ношение которого в царской России разрешалось) было достаточно, чтобы новообразованные революционные трибуналы вынесли смертный приговор. Общее число погибших оценивается в 100 000 человек.

Эти трибуналы санкционировали чистки всех — от выживших членов российской императорской семьи до крестьян, задав тон на десятилетия вперед. Даже в периоды относительного внутреннего спокойствия тень государственного террора нависала над советскими людьми.

1930-е: Чистки и показательные процессы сталинского режима

Красный террор и гражданская война закончились в начале 1920-х годов, но после кратковременного ослабления репрессии продолжились и углубились.

Когда Иосиф Сталин возглавил коммунистическую партию после смерти Ленина, он сосредоточился на укреплении своего контроля над партией и страной любыми средствами. НКВД, пришедший на смену ВЧК в 1922 году, сыграл ключевую роль в поддержке драконовского режима, пожалуй, самого кровавого, по отношению к своему народу, диктатора в истории.

Если ЧК преследовала врагов большевистской партии, то НКВД нацелился и на самих коммунистов, которых Сталин воспринимал как потенциальных соперников, включая государственных чиновников, офицеров армии и старую гвардию советской партии, например, троцкистов.

Тайная полиция применяла пытки и фабриковала улики, чтобы получить «признания». Схема почти всегда была одна и та же: человек или группа людей объявлялись «врагами народа» на основании якобы связей с зарубежными спецслужбами. Со времен Стали и до сих пор все «враги народа» обязательно должны действовать по заданию «из-за рубежа».

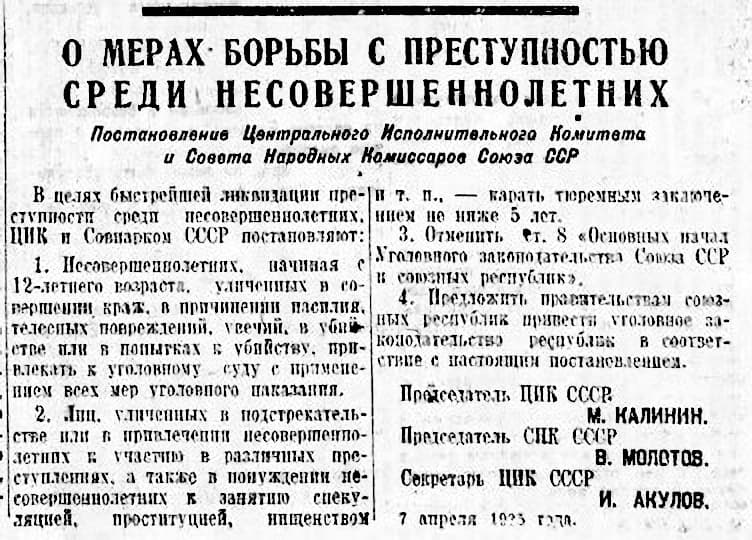

Публичные показательные судебные процессы, вердикты которых никогда не вызывали сомнений, провоцировали массовый террор, как и указ Сталина, разрешавший казнить семьи подозреваемых в предательстве, включая детей в возрасте 12 лет.

После убийства в 1934 году Сергея Кирова, ветерана-большевика и потенциального соперника Сталина, советский диктатор использовал его (как утверждают некоторые историки, он сам приказал совершить НКВД это убийство), как предлог для проведения чисток, депортаций и убийств, получивших название «Большой террор«.

В 1937 и 1938 годах около 40 000 агентов НКВД руководили арестами примерно 1,5 миллиона советских граждан и убийствами почти половины из них. Тех, кого НКВД не убило, приговорили к принудительным работам в одном из многочисленных жестоких подразделений ГУЛАГа, разбросанных по всему СССР.

Великая Отечественная: заградотряды и СМЕРШ

Террор 1930-х годов истощил советскую армию (до 1943 года — Красную армию), оставив их неподготовленными к отражению нацистского вторжения в 1941 году. Во время Второй мировой войны роль НКВД заключалась в борьбе не только с немцами, но и с любыми признаками пораженчества в войсках Красной Армии.

Когда пропаганда не срабатывала, «заградительные отряды» войск НКВД применяли оружие, чтобы остановить несанкционированное отступление Красной Армии.

Подозреваемых в дезертирстве расстреливали, отправляли в лагеря или штрафные батальоны. Только за период с 22 июня и до конца 1941 года органы НКВД задержали свыше 710 тысяч дезертиров-военнослужащих и более 71 тысяч уклонистов от мобилизации.

Кроме самих заградотрядов и заградкомендатур для выявления «предателей» и «дезертиров», были приняты меры контрразведывательного характера по укомплектованию частей агентами НКВД. На каждую армию полагалось иметь по 400 оперуполномоченных СМЕРШ и агентурный аппарат — 30 осведомителей на батальон, то есть по 1 осведомителю на каждое отделение, таким образом обеспечивалось не только «дуло в спину», теперь «глаза и уши» НКВД были на самом низовом уровне армии.

Предназначение, как и сам факт существования заградотрядов в годы Великой Отечественной войны — отрицался официальной советской пропагандой. Сведения о заградотрядах входили в «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, в передачах по радио и телевидению».

1960-е — 1980-е годы: Цензура, лишение гражданства, тюрьмы для диссидентов и «карательная психиатрия»

После войны и смерти Сталина в 1953 году НКВД, переименованный в 1954 году в КГБ, сохранил большую часть своей власти над жизнью советских граждан.

Впервые диссидентство стало возможным в 1960-х годах, после знаменитой речи преемника Сталина Никиты Хрущева в 1956 году на 20 съезде КПСС, в которой он осудил культ личности диктатора и порождаемые им пороки. Но инакомыслие по-прежнему имело последствия, даже если речь не шла о расстрельной команде или петле палача.

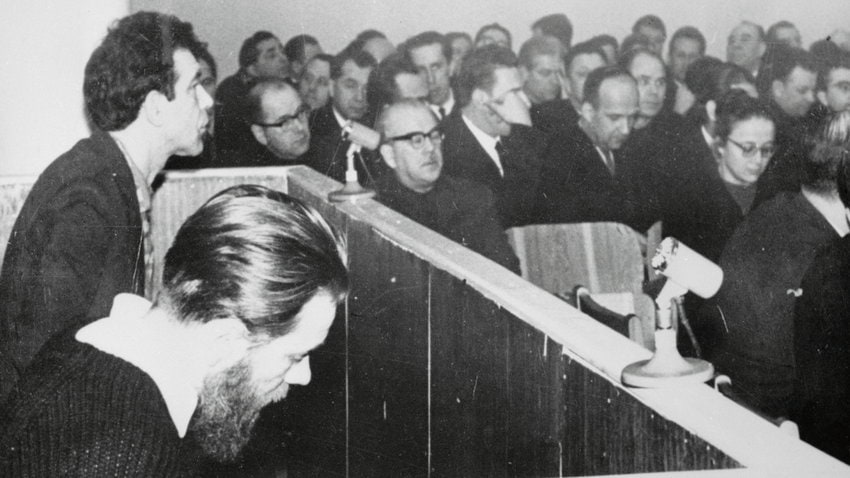

Первый процесс «за книги» в постсталинскую эпоху КГБ устроил в 1965 году. Комитет стремился заставить замолчать таких писателей, как Юлий Даниэль и Андрей Синявский, приговаривая их к принудительным работам в лагерях ГУЛАГа за «клевету» на СССР в рассказах, которые были тайно вывезены на Запад и опубликованы под псевдонимами.

Спустя десятилетия после того, как культовый «Доктор Живаго» Бориса Пастернака был впервые опубликован за рубежом, русские все еще могли купить его только на черном рынке, и каждый, кто нарушал закон и читал его, рисковал потерять работу, место в университете или свободу.

КГБ заставил самого Пастернака выйти из Союза советских писателей и потребовал, чтобы он отказался от Нобелевской премии по литературе. После смерти Пастернака в 1960 году они арестовали его возлюбленную и музу Ольгу Ивинскую, отправив ее в ГУЛАГ.

КГБ находил и другие способы подавить внутренних критиков.

Писатели и диссиденты, такие как Александр Солженицын, были арестованы, заключены в тюрьму, а затем лишены гражданства и отправлены в ссылку за границу.

Когда физик и ТРИЖДЫ Герой Социалистического труда Андрей Сахаров начал выступать за права человека в СССР, КГБ похитил его и поместил в больницу, где его привязали к кровати, накачали наркотиками, насильно кормили и подвергали другим пыткам.

Когда КГБ не удавалось отговорить критиков от выступлений даже арестом, они пытались дискредитировать их, отправляя в психиатрические больницы для «лечения». Это явление получило название «карательная психиатрия«.

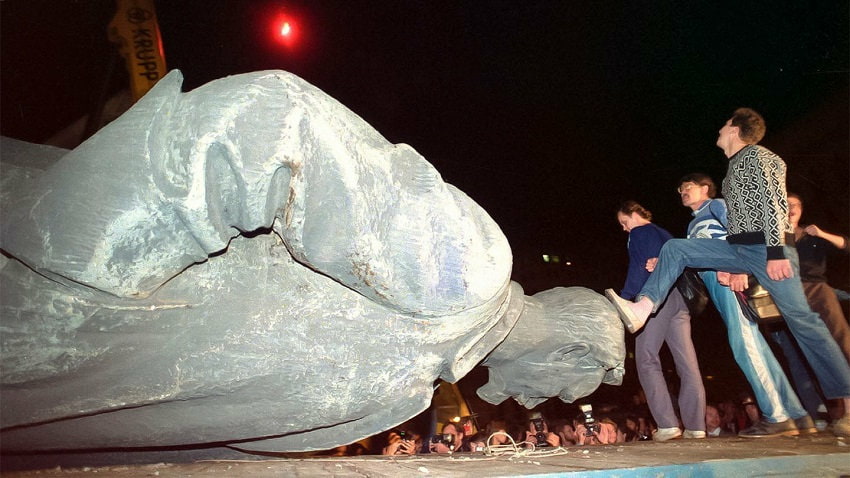

В августе 1991 года, после того как россияне под руководством Бориса Ельцина предотвратили попытку переворота, возглавляемую КГБ, статуя основателя спецслужбы Феликса Дзержинского была снята с постамента у штаб-квартиры тайной полиции на Лубянке в центре Москвы.

Но как статуя осталась нетронутой (находится в музее советской скульптуры под открытым небом), так и наследие самого КГБ.

После распада Советского Союза КГБ уступил место ФСБ (Федеральной службе безопасности), которая по-прежнему использует инструменты тайной полиции, отточенные в советское время, чтобы заставить замолчать своих критиков.